Восемьдесят лет назад началось возведение Рыбинского водохранилища. Споры о его целесообразности не утихают до сих пор, в последние годы искусственное море переживает всплеск интереса к своему будущему. Но вне зависимости от того, что уготовано одному из крупнейших рукотворных водоёмов на планете, он уже навсегда вошёл в историю страны. Его собственную историю для «Черёмухи» вспоминает Наталья Галямина, руководитель группы метеопрогнозов Рыбинской гидрометобсерватории, созданной как раз для наблюдения за водохранилищем и его влиянием на окружающую среду.

Вода для жизни

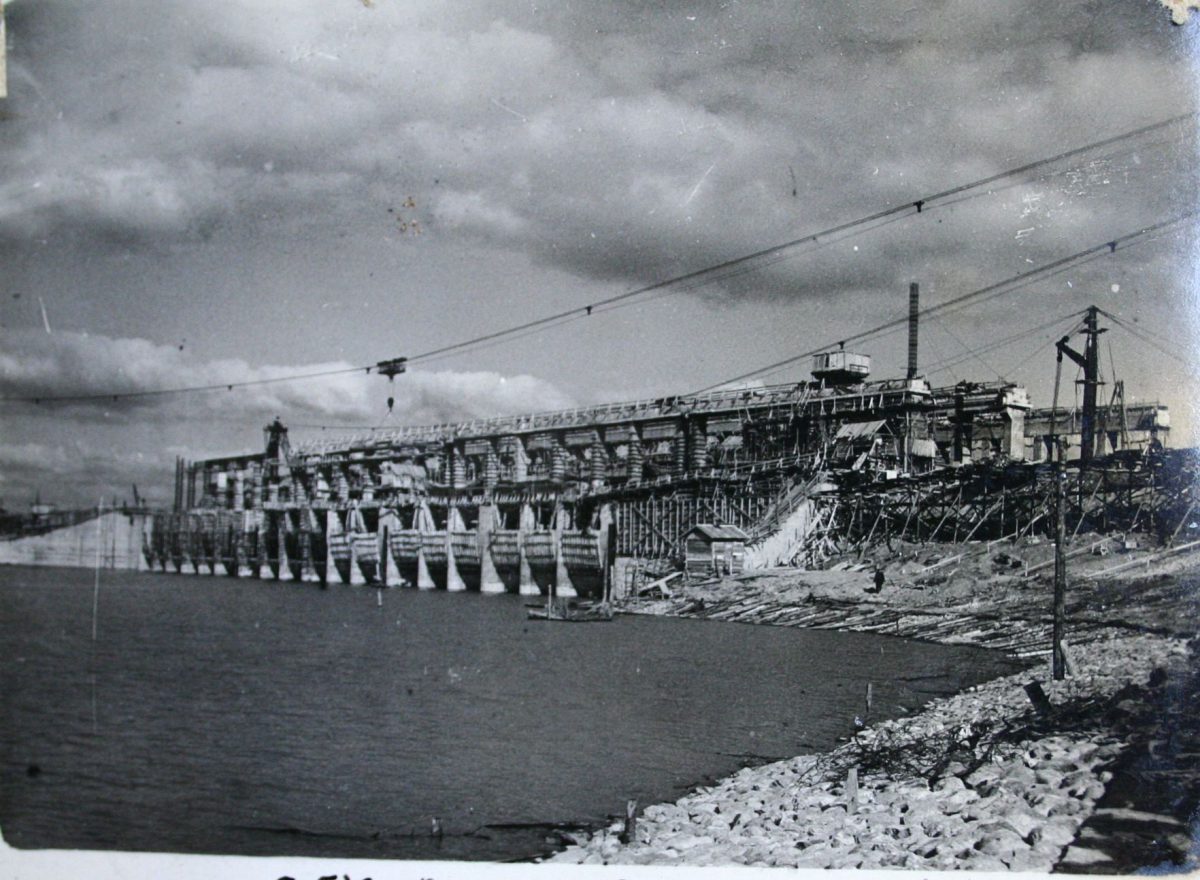

Проект создания Волжско-Камского каскада из восьми водохранилищ, первым из которых в очереди было Рыбинское, утвержден в 1932-м как часть Государственного план электрификации России, известного более как проект ГОЭЛРО. Строительство началось тремя годами позже, а уже 13-го апреля 41-го рыбинская плотина полностью перекрыла путь воде.

Затопление чаши водохранилища пришлось на годы Великой Отечественной и шло долгих семь лет. Первый агрегат Рыбинской ГЭС запустили ещё в ноябре 41-го года, второй — в январе 42-го. Ток поступал в систему Мосэнерго. Тогда же начали осуществляться военные перевозки, эвакуация населения и промышленности водным путём из Калинина, Москвы, Ленинграда. Для увеличения выработки столь нужной в то время электроэнергии, Рыбинская ГЭС срабатывала воду до самых низких отметок. Вот почему наполнить водохранилище до проектного уровня удалось только к 1947-му году.

Мало кто помнит, что согласно первоначальному проекту, утвержденному ЦК ВКП (б) и Советом народных комиссаров СССР 14-го сентября 1935-го года, нормальный подпорный уровень верхнего бьефа Рыбинского водохранилища планировался на отметке 98 метров над уровнем моря. При таком подпорном уровне город Молога и большая часть территории Мологского уезда остались бы незатопленными. Однако первого января 1937-го Госплан СССР своим постановлением принимает новый подпорный уровень, равный 102-м метрам, то есть на четыре метра выше утверждённого ранее. Это привело к двукратному увеличению затопленных земель и возникновению огромных мелководных площадей, но позволило повысить мощности гидростанции с 200 до 330 тыс. кВт.

На другую чашу весов легли огромные площади лесов и пахотных земель, сотни деревень и старинный город Молога. Сейчас при общей площади водохранилища, равной 4550 кв. км (при наполнении до нормального подпорного уровня, то есть 102-х метров по Балтийской системе), мелководная зона с глубинами до 4,5 метров составляет более 2000 кв. км, или около половины площади, в том числе с глубинами до 2 метров — почти 20% искусственного моря.

Сегодня Рыбинское — уже не самое большое водохранилище на Волге: в 1955-1957-х годах, после завершения строительства плотины Жигулёвской ГЭС, появилось еще более крупное — Куйбышевское — площадью 6500 квадратных километра.

Метеорологи — хранители водохранилища

Обслуживание водохранилища, как, впрочем, и всех водных объектов, поручили Гидрометеорологической службе. И Рыбинское водохранилище, несмотря на трудное военное время, вниманием обижено не было. Уже к концу 1942-го функционировала Базовая гидрометеорологическая станция, в состав которой входили гидрологическая станция, бюро портовых оповещений и метеостанция «Рыбинск». В 1943-ем принято решение создать на Рыбинском водохранилище первую в Советском союзе научно-исследовательскую гидрометеорологическую обсерваторию, которая должна осуществить широкий курс исследований на водохранилище.

В 1962-м Рыбинской гидрометеорологической обсерватории присвоили имя Михаила Александровича Рыкачёва — русского метеоролога, директора Главной физической обсерватории (с 1899 — Николаевской Главной физической обсерватории Петербурга), академика Императорской Академии наук , известного целым рядом трудов по метеорологии, земному магнетизму и физической географии.

Именно в 50-70-е годы в Рыбинской ГМО выполнили основной объём исследовательских работ, снискавших ей всесоюзную известность. Основная их часть относились именно к режиму водохранилища — уровневому, термическому, ледовому, изучению ветрового волнения и процесса обрушения берегов, изменению химического состава воды и её качества.

Море с характером

Процессов влияния самого водохранилища на окружающую среду, в частности, на изменения климата столь детальное изучение не коснулось. Хотя очевидно, что столь масштабное вмешательство в природу не может не затронуть сложившуюся экосистему. В частности, есть общие закономерности влияния больших водоемов на местный климат.

— Вон туча идёт, верно, дождь будет.

— Нет, не будет, Волга не пустит, — говорили ещё наши бабушки.

В тёплое время года водохранилище влияет на распределение осадков за счёт разницы температур воздуха и водной поверхности. Поэтому в узкой прибрежной полосе осадков может быть больше или, наоборот, в зависимости от конкретной синоптической ситуации, меньше, чем в целом в области. Повышается вероятность выпадения крупного града и очень сильных ливней, как это случилось, например, в Переборах 29-го июня 2012-го. Гроза в начале мая, воспетая поэтом, в Рыбинске или Брейтово гремит реже, чем, например, в Ярославле, но зато у жителей прибрежных районов услышать грозу в сентябре или даже октябре шансов гораздо больше.

Осенью теплая вода Рыбинского водохранилища спасает прибрежные районы от заморозков, но зимой и особенно весной холодное дыхание ледяного панциря размером в 3000 квадратных метров, который тает позже, чем сходит снежный покров, понижает температуру воздуха на береговых территориях на 2-4 градуса. Нельзя списывать со счетов, что изменение климата нашего района связано и с глобальным изменением климата Земли. Но такими вопросами занимается отдельная отрасль гидрометслужбы — климатология.

О пользе и экологии

Факт создания Рыбинского водохранилища всегда будет иметь своих сторонников и противников, но хочется привести еще один довод: сейчас человечество потребляет за сутки столько запасов углеводородов, сколько Земля создавала 11 тысяч лет. А гидроэнергетика сегодня является самым дешёвым, экологически чистым и, главное, возобновляемым источником электроэнергии.